Ryukoku Museum

龍谷ミュージアム展覧会情報

今後開催予定の展覧会

<春季特別展>京都・真如堂の名宝

2026年4月18日(土)~ 6月14日(日)

洛東に伽藍を構える真正極楽寺 真如堂は、平安時代に戒算上人が開いた天台宗の古刹です。本尊は比叡山から移安した阿弥陀如来で、都の念仏信仰の中心として栄えてきました。本展では真如堂に伝わる仏像や仏画、経典、近世絵画に、真如堂創建当時の都の平安仏を加えた約100件をご紹介します。

展覧会の詳細はこちら >

木造 阿弥陀如来立像 院蓮作

木造 阿弥陀如来立像 院蓮作

鎌倉・建長5年(1253)

真如堂一山 法輪院

写真提供:美術院

<シリーズ展>仏教の思想と文化 ーインドから日本へー

特集展示:仏教美術の聖なる怪物(仮称)

2026年7月11日(土)~ 8月16日(日)

仏教美術には、ほとけや神々に寄り添う少し変わった姿のいきものたちが表されています。釈尊を暴風雨から護ったナーガ(大蛇)や、説法を聞く鬼神など仏教説話にも多くのお話が伝えられています。今回の特集展示は、仏教美術を彩る名脇役の(ひょっこり登場する)“聖なる怪物”を取り上げます。

展覧会の詳細はこちら(準備中)

十八羅漢図のうち

十八羅漢図のうち

南北朝時代(14世紀)

京都・廣誠院

<秋季企画展>東三河の普門寺さん ー1300年の至宝ー(仮称)

2026年9月19日(土)~11月23日(月・祝)

愛知県豊橋市の東部に位置する普門寺は、中世には三河から遠江に及ぶ広大な寺領をもつ山寺として発展しました。本展はその1300年に及ぶ長い歴史のなかで守り伝えられてきた、貴重な仏像や歴史資料の数々をご紹介します。とりわけ大型仏像群はまさに圧巻。迫力溢れる造形美をご堪能ください。

展覧会の詳細はこちら(準備中)

重要文化財 木造 伝釈迦如来坐像

重要文化財 木造 伝釈迦如来坐像

平安時代後期

愛知・普門寺

<シリーズ展>仏教の思想と文化 ーインドから日本へー

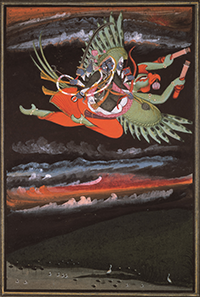

特集展示:インド細密画の神やほとけたち-畠中光享コレクション-(仮称)

2027年1月9日(土)~ 2月21日(日)

日本画家として活動し、インド美術の研究者・収集家としても著名な畠中光享氏。今回の特集展示は、畠中氏がご所蔵のインド細密画コレクションから、インドの神々やほとけたちの姿を紹介します。インドで育まれた多様な宗教文化を象徴する細密画(ミニアチュール)を京都で初公開します。

展覧会の詳細はこちら(準備中)

ガルダに乗るヴィシュヌ

ガルダに乗るヴィシュヌ

インド 18世紀